EL POZO Y EL

PÉNDULO

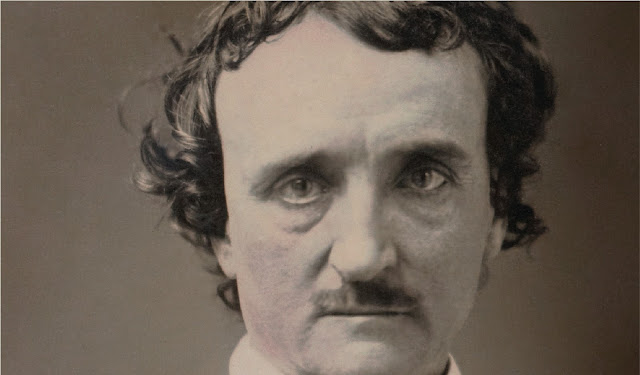

EDGAR ALLAN POE

Estaba agotado, agotado hasta no

poder más, por aquella larga agonía. Cuando, por último, me desataron y pude

sentarme, noté que perdía el conocimiento. La sentencia, la espantosa sentencia

de muerte, fue la última frase claramente acentuada que llegó a mis oídos.

Luego, el sonido de las voces de los inquisidores me pareció que se apagaba en

el indefinido zumbido de un sueño. El ruido aquel provocaba en mi espíritu una

idea de rotación, quizá a causa de que lo asociaba en mis pensamientos con una

rueda de molino. Pero aquello duró poco tiempo, porque, de pronto, no oí nada más.

No obstante, durante algún rato pude ver, pero ¡con qué

terrible exageración! Veía los labios de los jueces vestidos de negro: eran

blancos, más blancos que la hoja de papel sobre la que estoy escribiendo estas

palabras; y delgados hasta lo grotesco, adelgazados por la intensidad de su

dura expresión, de su resolución inexorable, del riguroso desprecio al dolor

humano. Veía que los decretos de lo que para mí representaba el Destino salían

aún de aquellos labios. Los vi retorcerse en una frase mortal; los vi

pronunciar las sílabas de mi nombre, y me estremecí al ver que el sonido no

seguía al movimiento.

Durante varios momentos de

espanto frenético vi también la blanda y casi imperceptible ondulación de las

negras colgaduras que cubrían las paredes de la sala, y mi vista cayó entonces

sobre los siete grandes hachones que se habían colocado sobre la mesa. Tomaron

para mí, al principio, el aspecto de la caridad, y los imaginé ángeles blancos

y esbeltos que debían salvarme. Pero, de pronto, una náusea mortal invadió mi

alma, y sentí que cada fibra de mi ser se estremecía como si hubiera estado en

contacto con el hilo de una batería galvánica. Y las formas angélicas se convertían

en insignificantes espectros con cabeza de llama, y comprendí que no debía

esperar de ellos auxilio alguno. Entonces, como una magnífica nota musical, se insinuó

en mi imaginación la idea del inefable reposo que nos espera en la tumba. Llegó

suave, furtivamente; creo que necesité un gran rato para apreciarla por completo.

Pero en el preciso instante en que mi espíritu comenzaba a sentir esa idea, y a

acariciarla, las figuras de los jueces se desvanecieron por arte de magia; los grandes

hachones se redujeron a la nada; sus llamas se apagaron, y sobrevino la negrura

de las tinieblas; todas las sensaciones parecieron desaparecer como en una zambullida

loca y precipitada del alma en el Hades. Y el Universo fue solo noche, silencio,

inmovilidad.

Estaba desvanecido. Pero, no obstante,

no puedo decir que hubiese perdido la conciencia del todo. La que me quedaba no

intentaré definirla, ni describirla siquiera. Pero, en fin, todo no estaba

perdido. En medio del más profundo sueño…, ¡no! En medio del delirio…, ¡no! En medio del desvanecimiento…, ¡no! En medio de la muerte…, ¡no! Si fuera de otro modo, no habría salvación para el

hombre. Cuando nos despertamos del más profundo sueño, rompemos la telaraña de algún

sueño. Y, no obstante, un segundo más tarde es tan delicado este tejido, que no

recordamos haber soñado.

Dos grados hay, al volver del

desmayo a la vida: el sentimiento de la existencia moral o espiritual y el de

la existencia física. Parece probable que si, al llegar al segundo grado, hubiéramos

de evocar las impresiones del primero, volveríamos a encontrar todos los

recuerdos elocuentes del abismo trasmundano. ¿Y cuál es

ese abismo? ¿Cómo, al menos, podremos distinguir sus

sombras de las de la tumba? Pero si las impresiones de lo que he llamado «primer

grado» no acuden de nuevo al llamamiento de la voluntad, no obstante, después

de un largo intervalo, ¿no aparecen sin ser solicitadas,

mientras, maravillados, nos preguntamos de dónde proceden? Quien no se haya

desmayado nunca no descubrirá extraños palacios y casas singularmente familiares

entre las ardientes llamas; no será el que contemple, flotando en el aire, las visiones

melancólicas que el vulgo no puede vislumbrar; no será el que medite sobre el

perfume de alguna flor desconocida, ni el que se perderá en el misterio de alguna

melodía que nunca hubiese llamado su atención hasta entonces.

En medio de mis repetidos e

insensatos esfuerzos, en medio de mi enérgica tenacidad en recoger algún

vestigio de ese estado de vacío, hubo instantes en que soñé triunfar. Tuve

momentos breves, brevísimos, en que he llegado a condensar recuerdos que en épocas

posteriores mi razón lúcida me ha afirmado no poder referirse sino a ese estado

en que parece aniquilada la conciencia. Muy confusamente me presentan esas sombras

de recuerdos grandes figuras que me levantaban, transportándome silenciosamente

hacia abajo, aún más hacia abajo, cada vez más abajo, hasta que me invadió un vértigo

espantoso a la simple idea del infinito en descenso.

También me recuerdan no sé qué

vago espanto que experimentaba el corazón, precisamente a causa de la calma

sobrenatural de ese corazón. Luego, el sentimiento de una repentina inmovilidad

en todo lo que me rodeaba, como si quienes me llevaban, un cortejo de

espectros, hubieran pasado, al descender, los límites de lo ilimitado, y se

hubiesen detenido, vencidos por el hastío infinito de su tarea. Recuerda mi

alma más tarde una sensación de insipidez y de humedad; después, todo no es más

que locura, la locura de una memoria que se agita en lo abominable.

De pronto vuelven a mi alma un

movimiento y un sonido: el movimiento tumultuoso del corazón y el rumor de sus

latidos. Luego, un intervalo en el que todo desaparece. Luego, el sonido de

nuevo, el movimiento y el tacto, como una sensación vibrante penetradora de mi

ser. Después la simple conciencia de mi existencia sin pensamiento, sensación

que duró mucho. Luego, bruscamente, el pensamiento de nuevo, un temor que me

producía escalofríos y un esfuerzo ardiente por comprender mi verdadero estado.

Después, un vivo afán de caer en la insensibilidad. Luego, un brusco renacer

del alma y una afortunada tentativa de movimiento. Entonces, el recuerdo

completo del proceso, de los negros tapices, de la sentencia, de mi debilidad,

de mi desmayo. Y el olvido más completo en torno a lo que ocurrió más tarde. Únicamente

después, y gracias a la constancia más enérgica, he logrado recordarlo

vagamente.

No había abierto los ojos hasta

ese momento. Pero sentía que estaba tendido de espaldas y sin ataduras. Extendí

la mano y pesadamente cayó sobre algo húmedo y duro. Durante algunos minutos la

dejé descansar así, haciendo esfuerzos por adivinar dónde podía encontrarme y

lo que había sido de mí. Sentía una gran impaciencia por hacer uso de mis ojos,

pero no me atreví. Tenía miedo de la primera mirada sobre las cosas que me

rodeaban. No es que me aterrorizara contemplar cosas horribles, sino que me

aterraba la idea de no ver nada.

A la larga, con una loca angustia

en el corazón, abrí rápidamente los ojos. Mi espantoso pensamiento se hallaba,

pues, confirmado. Me rodeaba la negrura de la noche eterna. Me parecía que la

intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba. La atmósfera era

intolerablemente pesada. Continué acostado tranquilamente e hice un esfuerzo

por emplear mi razón. Recordé los procedimientos inquisitoriales, y, partiendo

de esto, procuré deducir mi posición verdadera. Había sido pronunciada la sentencia,

y me parecía que desde entonces había transcurrido un largo intervalo de tiempo.

No obstante, ni un solo momento imaginé que estuviera realmente muerto.

A pesar de todas las ficciones

literarias, semejante idea es absolutamente incompatible con la existencia

real. Pero ¿dónde me encontraba y cuál era mi estado? Sabía

que los condenados a muerte morían con frecuencia en los autos de fe. La misma

tarde del día de mi juicio se había celebrado una solemnidad de especie. ¿Me habían llevado, acaso, de nuevo a mi calabozo para

aguardar en él el próximo sacrificio que había de celebrarse meses más tarde?

Desde el principio comprendí que esto no podía ser. Inmediatamente había sido

puesto en requerimiento el contingente de víctimas. Por otra parte, mi primer

calabozo, como todas las celdas de los condenados, en Toledo, estaba empedrado

y había en él alguna luz.

Repentinamente, una horrible idea

aceleró mi sangre en torrentes hacia mi corazón, y durante unos instantes caí

de nuevo en mi insensibilidad. Al volver en mí, de un solo movimiento me levanté

sobre mis pies, temblando convulsivamente en cada fibra. Desatinadamente,

extendí mis brazos por encima de mi cabeza y a mi alrededor, en todas

direcciones. No sentí nada. No obstante, temblaba a la idea de dar un paso,

pero me daba miedo tropezar contra los muros de mi tumba. Brotaba el sudor por

todos mis poros, y en gruesas gotas frías se detenía sobre mi frente. A la

larga, se me hizo intolerable la agonía de la incertidumbre y avancé con

precaución, extendiendo los brazos y con los ojos fuera de sus órbitas, con la

esperanza de hallar un débil rayo de luz. Di algunos pasos, pero todo estaba

vacío y negro. Respiré con mayor libertad. Por fin, me pareció evidente que el

destino que me habían reservado no era el más espantoso de todos.

Y entonces, mientras

precavidamente continuaba avanzando, se confundían en masa en mi memoria mil

vagos rumores que sobre los horrores de Toledo corrían. Sobre esos calabozos se

contaban cosas extrañas. Yo siempre había creído que eran fábulas; pero, sin

embargo, eran tan extraños, que solo podían repetirse en voz baja. ¿Debía morir yo de hambre, en aquel subterráneo mundo de

tinieblas, y qué muerte más terrible quizá me esperaba? Puesto que conocía

demasiado bien el carácter de mis jueces, no podía dudar de que el resultado

era la muerte, y una muerte de una amargura escogida. Lo que sería, y la hora

de su ejecución, era lo único que me preocupaba y me aturdía.

Mis extendidas manos encontraron,

por último, un sólido obstáculo. Era una pared que parecía construida de

piedra, muy lisa, húmeda y fría. La fui siguiendo de cerca, caminando con la

precavida desconfianza que me habían inspirado ciertas narraciones antiguas.

Sin embargo, esta operación no me proporcionaba medio alguno para examinar la

dimensión de mi calabozo, pues podía dar la vuelta y volver al punto de donde

había partido sin darme cuenta de lo perfectamente igual que parecía la pared.

En vista de ello busqué el cuchillo que guardaba en uno de mis bolsillos cuando

fui conducido al tribunal. Pero había desaparecido, porque mis ropas habían

sido cambiadas por un traje de grosera estameña.

Con objeto de comprobar perfectamente

mi punto de partida, había pensado clavar la hoja en alguna pequeña grieta de

la pared. Sin embargo, la dificultad era bien fácil de ser solucionada, y, no

obstante, al principio, debido al desorden de mi pensamiento, me pareció

insuperable. Rasgué una tira de la orla de mi vestido y la coloqué en el suelo

en toda su longitud, formando un ángulo recto con el muro. Recorriendo a tientas

mi camino en torno a mi calabozo, al terminar el circuito tendría que encontrar

el trozo de tela. Por lo menos, esto era lo que yo creía; pero no había tenido

en cuenta ni las dimensiones de la celda ni mi debilidad. El terreno era húmedo

y resbaladizo. Tambaleándome, anduve durante algún rato. Después tropecé y caí.

Mi gran cansancio me decidió a continuar tumbado, y no tardó el sueño en

apoderarse de mí en aquella posición.

Al despertarme y alargar el brazo

hallé a mi lado un pan y un cántaro con agua. Estaba demasiado agotado para

reflexionar en tales circunstancias, y bebí y comí ávidamente. Tiempo más tarde

reemprendí mi viaje en torno a mi calabozo, y trabajosamente logré llegar al

trozo de estameña. En el momento de caer había contado ya cincuenta y dos

pasos, y desde que reanudé el camino hasta encontrar la tela, cuarenta y ocho.

De modo que medía un total de cien pasos, y suponiendo que dos de ellos

constituyeran una yarda, calculé en unas cincuenta yardas la circunferencia de

mi calabozo. Sin embargo, había tropezado con numerosos ángulos en la pared, y

esto impedía el conjeturar la forma de la cueva, pues no había duda alguna de

que aquello era una cueva.

No ponía gran interés en aquellas

investigaciones, y con toda seguridad estaba desalentado. Pero una vaga

curiosidad me impulsó a continuarlas. Dejando la pared, decidí atravesar la

superficie de mi prisión. Al principio procedí con extrema precaución, pues el

suelo, aunque parecía ser de una materia dura, era traidor por el limo que en él

había. No obstante, al cabo de un rato logré animarme y comencé a andar con

seguridad, procurando cruzarlo en línea recta.

De esta forma avancé diez o doce

pasos, cuando el trozo rasgado que quedaba de orla se me enredó entre las

piernas, haciéndome caer de bruces violentamente.

En la confusión de mi caída no

noté al principio una circunstancia no muy sorprendente y que, no obstante,

segundos después, hallándome todavía en el suelo, llamó mi atención. Mi

barbilla se apoyaba sobre el suelo del calabozo, pero mis labios y la parte

superior de la cabeza, aunque parecían colocados a menos altura que la

barbilla, no descansaban en ninguna parte. Me pareció, al mismo tiempo, que mi frente

se empapaba en un vapor viscoso y que un extraño olor a setas podridas llegaba

hasta mi nariz. Alargué el brazo y me estremecí descubriendo que había caído al

borde mismo de un pozo circular cuya extensión no podía medir en aquel momento.

Tocando las paredes precisamente debajo del brocal, logré arrancar un trozo de

piedra y la dejé caer en el abismo. Durante algunos segundos presté atención a

sus rebotes. Chocaba en su caída contra las paredes del pozo. Lúgubremente, se hundió

por último en el agua, despertando ecos estridentes. En el mismo instante se dejó

oír un ruido sobre mi cabeza, como de una puerta abierta y cerrada casi al

mismo tiempo, mientras un débil rayo de luz atravesaba repentinamente la

oscuridad y se apagaba enseguida.

Con toda claridad vi la suerte

que se me preparaba, y me felicité por el oportuno accidente que me había

salvado. Un paso más, y el mundo no me hubiera vuelto a ver. Aquella muerte,

evitada a tiempo, tenía ese mismo carácter que había yo considerado como

fabuloso y absurdo en las historias que sobre la Inquisición había oído contar.

Las víctimas de su tiranía no tenían otra alternativa que la muerte, con sus

crueles agonías físicas o con sus abominables torturas morales. Esta última fue

la que me había sido reservada. Mis nervios estaban abatidos por un largo

sufrimiento, hasta el punto de que me hacía temblar el sonido de mi propia voz,

y me consideraba por todos motivos una víctima excelente para la clase de

tortura que me aguardaba.

Temblando, retrocedí a tientas

hasta la pared, decidido a dejarme morir antes que afrontar el horror de los

pozos que en las tinieblas de la celda multiplicaba mi imaginación. En otra

situación de ánimo hubiese tenido el suficiente valor para concluir con mis

miserias de una sola vez, lanzándome a uno de aquellos abismos; pero en

aquellos momentos era yo el más perfecto de los cobardes. Por otra parte, me era

imposible olvidar lo que había leído con respecto a aquellos pozos, de los que

se decía que la extinción repentina de la vida era una esperanza cuidadosamente

excluida por el genio infernal de quien los había concebido.

Durante algunas horas me tuvo

despierto la agitación de mi ánimo. Pero, por último, me adormecí de nuevo. Al

despertarme, como la primera vez, hallé a mi lado un pan y un cántaro de agua.

Me consumía una sed abrasadora, y de un trago vacié el cántaro. Algo debía de

tener aquella agua, pues apenas bebí sentí unos irresistibles deseos de dormir.

Caí en un sueño profundo parecido al de la muerte No he podido saber nunca cuánto

tiempo duró; pero, al abrir los ojos, pude distinguir los objetos que me

rodeaban. Gracias a una extraña claridad sulfúrea, cuyo origen no pude descubrir

al principio, podía ver la magnitud y aspecto de mi cárcel.

Me había equivocado mucho con

respecto a sus dimensiones. Las paredes no podían tener más de veinticinco

yardas de circunferencia. Durante unos minutos, ese descubrimiento me turbó

grandemente, turbación en verdad pueril, ya que, dadas las terribles

circunstancias que me rodeaban, ¿qué cosa menos

importante podía encontrar que las dimensiones de mi calabozo? Pero mi alma ponía

un interés extraño en las cosas nimias, y tenazmente me dediqué a darme cuenta

del error que había cometido al tomar las medidas de aquel recinto. Por último

se me apareció como un relámpago la luz de la verdad. En mi primera exploración

había contado cincuenta y dos pasos hasta el momento de caer. En ese instante

debía encontrarme a uno o dos pasos del trozo de tela. Realmente, había

efectuado casi el circuito de la cueva. Entonces me dormí, y al despertarme,

necesariamente debí de volver sobre mis pasos, creando así un circuito casi

doble del real. La confusión de mi cerebro me impidió darme cuenta de que había

empezado la vuelta con la pared a mi izquierda y que la terminaba teniéndola a

la derecha.

También me había equivocado por

lo que respecta a la forma del recinto. Tanteando el camino, había encontrado

varios ángulos, deduciendo de ello la idea de una gran irregularidad; tan

poderoso es el efecto de la oscuridad absoluta sobre el que sale de un letargo

o de un sueño. Los ángulos eran, sencillamente, producto de leves depresiones o

huecos que se encontraban a intervalos desiguales. La forma general del recinto

era cuadrada. Lo que creía mampostería parecía ser ahora hierro u otro metal

dispuesto en enormes planchas, cuyas suturas y junturas producían las depresiones.

Toda la superficie de aquella

construcción metálica estaba embadurnada groseramente con toda clase de emblemas

horrorosos y repulsivos, nacidos de la superstición sepulcral de los frailes.

Figuras de demonios con amenazadores gestos, con formas de esqueleto y otras imágenes

de horror más realista, llenaban en toda su extensión las paredes. Me di cuenta

de que los contornos de aquellas monstruosidades estaban suficientemente

claros, pero que los colores parecían manchados y estropeados por efecto de la

humedad del ambiente. Vi entonces que el suelo era de piedra. En su centro había

un pozo circular, de cuya boca había yo escapado, pero no vi que hubiese alguno

más en el calabozo.

Todo esto lo vi confusamente y no

sin esfuerzo, pues mi situación física había cambiado mucho durante mi sueño.

Ahora, de espaldas, estaba acostado cuan largo era sobre una especie de armadura

de madera muy baja. Estaba atado con una larga tira que parecía de cuero. Se

enrollaba en distintas vueltas en torno a mis miembros y a mi cuerpo, dejando únicamente

libres mi cabeza y mi brazo izquierdo. Sin embargo, tenía que hacer un violento

esfuerzo para alcanzar el alimento que contenía un plato de barro que habían

dejado a mi lado sobre el suelo. Con verdadero terror me di cuenta de que el cántaro

había desaparecido, y digo con terror porque me devoraba una sed intolerable.

Creí entonces que el plan de mis verdugos consistía en exasperar esta sed,

puesto que el alimento que contenía el plato era una carne cruelmente salada.

Levanté los ojos y examiné el

techo de mi prisión. Se hallaba a una altura de treinta o cuarenta pies y se

parecía mucho, por su construcción, a las paredes laterales. En una de sus

caras llamó mi atención una figura de las más singulares. Era una representación

pintada del Tiempo, tal como se acostumbra a representarlo, pero en lugar de la

guadaña tenía un objeto que a primera vista creí se trataba de un enorme péndulo

como los de los relojes antiguos. No obstante, algo había en el aspecto de aquella

máquina que me hizo mirarla con más detención.

Mientras la observaba

directamente, mirando hacia arriba, pues se hallaba colocada exactamente sobre

mi cabeza, me pareció ver que se movía. Un momento después se confirmaba mi

idea. Su balanceo era corto y, por tanto, muy lento. No sin cierta desconfianza,

y, sobre todo, con extrañeza, la observé durante unos minutos. Cansado, al

cabo, de vigilar su fastidioso movimiento, volví mis ojos hacia los demás objetos

de la celda.

Un ruido leve atrajo mi atención.

Miré al suelo y vi algunas enormes ratas que lo cruzaban. Habían salido del

pozo que yo podía distinguir a mi derecha. En ese instante, mientras las

miraba, subieron en tropel, a toda prisa, con voraces ojos y atraídas por el

olor de la carne. Me costó gran esfuerzo y atención apartarlas.

Transcurrió media hora, tal vez

una hora —pues apenas imperfectamente podía medir el

tiempo—, cuando, de nuevo, levanté los ojos sobre mí.

Lo que entonces vi me dejó atónito y sorprendido. El camino del péndulo había

aumentado casi una yarda, y, como consecuencia natural, su velocidad era también

mucho mayor. Pero, principalmente, lo que más me impresionó fue la idea de que

había descendido visiblemente. Puede imaginarse con qué espanto observé

entonces que su extremo inferior estaba formado por media luna de brillante

acero, que, aproximadamente, tendría un pie de largo de un cuerno a otro. Los

cuernos estaban dirigidos hacia arriba, y el filo inferior, evidentemente

afilado como una navaja barbera. También parecía una navaja barbera, pesado y

macizo, y se ensanchaba desde el filo en una forma ancha y sólida. Se ajustaba

a una gruesa varilla de cobre, y todo ello silbaba moviéndose en el espacio.

Ya no había duda alguna con

respecto a la suerte que me había preparado la horrible ingeniosidad monacal.

Los agentes de la Inquisición habían previsto mi descubrimiento del pozo; del

pozo, cuyos horrores habían sido reservados para un hereje tan temerario como

yo; del pozo, imagen del infierno, considerado por la opinión como la Última

Tule de todos los castigos. El más fortuito de los accidentes me había salvado

de caer en él, y yo sabía que el arte de convertir el suplicio en un lazo y una

sorpresa constituía una rama importante de aquel sistema fantástico de ejecuciones

misteriosas. Por lo visto, habiendo fracasado mi caída en el pozo, no figuraba

en el demoníaco plan arrojarme a él. Por tanto, estaba destinado, y en este caso

sin ninguna alternativa, a una muerte distinta y más dulce. ¡Más

dulce! En mi agonía, pensando en el uso singular que yo hacía de esta palabra,

casi sonreí.

¿Para qué

contar las largas, las interminables horas de horror, más que mortales, durante

las que conté las vibrantes oscilaciones del acero? Pulgada a pulgada, línea a línea,

descendía gradualmente, efectuando un descenso solo apreciable a intervalos, que

eran para mí más largos que siglos. Y cada vez más, cada vez más, seguía bajando,

bajando.

Pasaron días, tal vez muchos días,

antes de que llegase a balancearse lo suficientemente cerca de mí para

abanicarme con su aire acre. Hería mi olfato el olor del acero afilado. Rogué

al Cielo, cansándolo con mis súplicas, que hiciera descender más rápidamente el

acero. Enloquecí, me volví frenético, hice esfuerzos para incorporarme e ir al

encuentro de aquella espantosa y movible cimitarra. Y luego, de pronto, se

apoderó de mí una gran calma y permanecí tendido, sonriendo a aquella muerte

brillante, como podría sonreír un niño a un juguete precioso.

Transcurrió luego un instante de

perfecta insensibilidad. Fue un intervalo muy corto. Al volver a la vida no me

pareció que el péndulo hubiera descendido una altura apreciable. No obstante,

es posible que aquel tiempo hubiese sido larguísimo. Yo sabía que existían

seres infernales que tomaban nota de mi desvanecimiento y que a su capricho podían

detener la vibración.

Al volver en mí, sentí un

malestar y una debilidad indecibles, como resultado de una enorme inanición.

Aun entre aquellas angustias, la naturaleza humana suplicaba el sustento. Con

un esfuerzo penoso, extendí mi brazo izquierdo tan lejos como mis ligaduras me

lo permitían, y me apoderé de un pequeño sobrante que las ratas se habían

dignado dejarme. Al llevarme un pedazo a los labios, un informe pensamiento de

extraña alegría, de esperanza, se alojó en mi espíritu. No obstante, ¿qué había de común entre la esperanza y yo? Repito que se

trataba de un pensamiento informe. Con frecuencia tiene el hombre pensamientos

así, que nunca se completan. Me di cuenta de que se trataba de un pensamiento

de alegría, de esperanza, pero comprendí también que había muerto al nacer. Me

esforcé inútilmente en completarlo, en recobrarlo. Mis largos sufrimientos habían

aniquilado casi por completo las ordinarias facultades de mi espíritu. Yo era

un imbécil, un idiota.

La oscilación del péndulo se

efectuaba en un plano que formaba ángulo recto con mi cuerpo. Vi que la

cuchilla había sido dispuesta de modo que atravesara la región del corazón.

Rasgaría la tela de mi traje, volvería luego y repetiría la operación una y

otra vez. A pesar de la gran dimensión de la curva recorrida —unos

treinta pies, más o menos— y la silbante energía de su

descenso, que incluso hubiera podido cortar aquellas murallas de hierro, todo

cuanto podía hacer, en resumen, y durante algunos minutos, era rasgar mi traje.

Y en este pensamiento me detuve.

No me atrevía a ir más allá de él. Insistí sobre él con una sostenida atención,

como si con esta insistencia hubiera podido parar allí el descenso de la

cuchilla. Empecé a pensar en el sonido que produciría esta al pasar sobre mi

traje, y en la extraña y penetrante sensación que produce el roce de la tela sobre

los nervios. Pensé en todas esas cosas, hasta que los dientes me rechinaron.

Más bajo, más bajo aún. Se

deslizaba cada vez más bajo. Yo hallaba un placer frenético en comparar su

velocidad de arriba abajo con su velocidad lateral. Ahora, hacia la derecha;

ahora, hacia la izquierda. Después se iba lejos, lejos, y volvía luego, con el

chillido de un alma condenada, hasta mi corazón con el andar furtivo del tigre.

Yo aullaba y reía alternativamente, según me dominase una u otra idea.

Más bajo, invariablemente,

inexorablemente más bajo. Se movía a tres pulgadas de mi pecho. Furiosamente,

intenté libertar con violencia mi brazo izquierdo. Estaba libre solamente desde

el codo hasta la mano. Únicamente podía mover la mano desde el plato que habían

colocado a mi lado hasta mi boca; solo esto, y con un gran esfuerzo. Si hubiera

podido romper las ligaduras por encima del codo, hubiese cogido el péndulo e

intentado detenerlo, lo que hubiera sido como intentar detener una avalancha.

Siempre más bajo, incesantemente,

inevitablemente más bajo. Respiraba con verdadera angustia, y me agitaba a cada

vibración. Mis ojos seguían el vuelo ascendente de la cuchilla y su caída, con

el ardor de la desesperación más enloquecida; espasmódicamente, se cerraban en

el momento del descenso sobre mí. Aun cuando la muerte hubiera sido un alivio, ¡oh, qué alivio más indecible! Y, sin embargo, temblaba con

todos mis nervios al pensar que bastaría que la máquina descendiera un grado

para que se precipitara sobre mi pecho el hacha afilada y reluciente. Y mis

nervios temblaban, y hacían encoger todo mi ser a causa de la esperanza. Era la

esperanza, la esperanza triunfante aún sobre el potro, que se dejaba oír al oído

de los condenados a muerte, incluso en los calabozos de la Inquisición.

Comprobé que diez o doce

vibraciones, aproximadamente, pondrían el acero en inmediato contacto con mi

traje. Y con esta observación se entró en mi ánimo la calma condensada y aguda

de la desesperación. Desde hacía muchas horas, desde hacía muchos días, tal

vez, pensé por vez primera. Se me ocurrió que la tira o correa que me ataba era

de un solo trozo. Estaba atado con una ligadura continuada. La primera

mordedura de la cuchilla de la media luna, efectuada en cualquier lugar de la correa,

tenía que desatarla lo suficiente para permitir que mi mano la desenrollara de mi

cuerpo. ¡Pero qué terrible era, en este caso, su

proximidad! El resultado de la más ligera sacudida había de ser mortal. Por

otra parte, ¿habrían previsto o impedido esta posibilidad

los secuaces del verdugo? ¿Era probable que en el

recorrido del péndulo atravesasen mi pecho las ligaduras? Temblando al imaginar

frustrada mi débil esperanza, la última, realmente, levanté mi cabeza lo

bastante para ver bien mi pecho. La correa cruzaba mis miembros estrechamente,

juntamente con todo mi cuerpo, en todos sentidos, menos en la trayectoria de la

cuchilla homicida.

Aún no había dejado caer de nuevo

mi cabeza en su primera posición, cuando sentí brillar en mi espíritu algo que

solo sabría definir, aproximadamente, diciendo que era la mitad no formada de

la idea de libertad que ya he expuesto, y de la que vagamente había flotado en

mi espíritu una sola mitad cuando llevé a mis labios ardientes el alimento.

Ahora, la idea entera estaba allí presente, débil, apenas viable, casi indefinida,

pero, en fin, completa. Inmediatamente, con la energía de la desesperación,

intenté llevarla a la práctica.

Hacía varias horas que cerca del

caballete sobre el que me hallaba acostado se encontraba un número incalculable

de ratas. Eran tumultuosas, atrevidas, voraces. Fijaban en mí sus ojos rojos,

como si no esperasen más que mi inmovilidad para hacer presa. «¿A qué clase de alimento —pensé— se habrán acostumbrado en este pozo?».

Menos una pequeña parte, y a

pesar de todos mis esfuerzos para impedirlo, habían devorado el contenido del plato.

Mi mano se acostumbró a un movimiento de vaivén hacia el plato; pero a la

larga, la uniformidad maquinal de ese movimiento le había restado eficacia.

Aquella plaga, en su voracidad, dejaba señales de sus agudos dientes en mis

dedos. Con los restos de la carne aceitosa y picante que aún quedaba, froté vigorosamente

mis ataduras hasta donde me fue posible hacerlo, y hecho esto retiré mi mano

del suelo y me quedé inmóvil y sin respirar.

Al principio, lo repentino del

cambio y el cese del movimiento hicieron que los voraces animales se asustaran.

Se apartaron alarmados y algunos volvieron al pozo. Pero esta actitud no duró más

de un instante. No había yo contado en vano con su glotonería. Viéndome sin

movimiento, una o dos de las más atrevidas se encaramaron por el caballete y

olisquearon la correa. Todo esto me pareció el preludio de una invasión

general. Un nuevo tropel surgió del pozo. Se agarraron a la madera, la escalaron

y a centenares saltaron sobre mi cuerpo. Nada las asustaba el movimiento regular

del péndulo. Lo esquivaban y trabajaban activamente sobre la engrasada tira. Se

apretaban moviéndose y se amontonaban incesantemente sobre mí. Sentía que se retorcían

sobre mi garganta, que sus fríos hocicos buscaban mis labios.

Me encontraba medio sofocado por

aquel peso que se multiplicaba constantemente. Un asco espantoso, que ningún

hombre ha sentido en el mundo, henchía mi pecho y helaba mi corazón como un

pesado vómito. Un minuto más, y me daba cuenta de que la operación habría

terminado. Sobre mí sentía perfectamente la distensión de las ataduras. Me daba

cuenta de que en más de un sitio habían de estar cortadas. Con una resolución

sobrehumana, continué inmóvil.

No me había equivocado en mis cálculos.

Mis sufrimientos no habían sido vanos. Sentí luego que estaba libre. En

pedazos, colgaba la correa en torno de mi cuerpo. Pero el movimiento del péndulo

se efectuaba ya sobre mi pecho. La estameña de mi traje había sido atravesada y

cortada la camisa. Efectuó dos oscilaciones más, y un agudo dolor atravesó mis

nervios. Pero había llegado el instante de salvación. A un ademán de mis manos,

huyeron tumultuosamente mis libertadoras. Con un movimiento tranquilo y

decidido, prudente y oblicuo, lento y aplastándome contra el banquillo, me

deslicé fuera del abrazo de la tira y del alcance de la cimitarra. Cuando menos,

por el momento estaba libre.

¡Libre! ¡Y en las garras de la Inquisición! Apenas había escapado de

mi lecho de horror, apenas hube dado unos pasos por el suelo de mi calabozo,

cesó el movimiento de la máquina infernal y la oí subir atraída hacia el techo

por una fuerza invisible. Aquella fue una lección que llenó de desesperación mi

alma. Indudablemente, todos mis movimientos eran espiados. ¡Libre!

Había escapado de la muerte bajo una determinada agonía, solo para ser

entregado a algo peor que la muerte misma, y bajo otra nueva forma. Pensando en

ello, fijé convulsivamente mis ojos en las paredes de hierro que me rodeaban.

Algo extraño, un cambio que en un principio no pude apreciar claramente se había

producido con toda evidencia en la habitación. Durante varios minutos en los

que estuve distraído, lleno de ensueños y de escalofríos, me perdí en

conjeturas vanas e incoherentes.

Por primera vez me di cuenta del

origen de la luz sulfurosa que iluminaba la celda. Provenía de una grieta de

media pulgada de anchura, que se extendía en torno del calabozo en la base de

las paredes, que, de ese modo, parecían, y en efecto lo estaban, completamente

separadas del suelo. Intenté mirar por aquella abertura, aunque como puede

imaginarse, inútilmente. Al levantarme desanimado, se descubrió a mi inteligencia,

de pronto, el misterio de la alteración que la celda había sufrido.

Había tenido ocasión de comprobar

que, aun cuando los contornos de las figuras pintadas en las paredes fuesen

suficientemente claros, los colores parecían alterados y borrosos. Ahora

acababan de tomar, y tomaban a cada momento, un sorprendente e intensísimo

brillo, que daba a aquellas imágenes fantásticas y diabólicas un aspecto que

hubiera hecho temblar a nervios más firmes que los míos. Pupilas demoníacas, de

una viveza siniestra y feroz, se clavaban sobre mí desde mil sitios distintos,

donde yo anteriormente no había sospechado que se encontrara ninguna, y

brillaban cual fulgor lúgubre de un fuego que, aunque vanamente, quería

considerar completamente imaginario.

¡Imaginario! Me bastaba respirar

para traer hasta mi nariz un vapor de hierro enrojecido. Se extendía por el

calabozo un olor sofocante. A cada momento se reflejaba un ardor más profundo

en los ojos clavados en mi agonía. Un rojo más oscuro se extendía sobre

aquellas horribles pinturas sangrientas. Estaba jadeante; respiraba con grandes

esfuerzos. No había duda con respecto al deseo de mis verdugos, los más

despiadados, los más demoníacos de todos los hombres.

Me aparté lejos del metal

ardiente, dirigiéndome al centro del calabozo. Frente a aquella destrucción por

el fuego, la idea de la frescura del pozo llegó a mi alma como un bálsamo. Me

lancé hacia sus mortales bordes. Dirigí mis miradas hacia el fondo.

El resplandor de la inflamada bóveda

iluminaba sus cavidades más ocultas. No obstante durante un minuto de desvarío,

mi espíritu se negó a comprender la significación de lo que veía. Al fin,

aquello penetró en mi alma, a la fuerza, triunfalmente. Se grabó a fuego en mi

razón estremecida. ¡Una voz, una voz para hablar! ¡Oh horror! ¡Todos los horrores,

menos ese! Con un grito, me aparté del brocal, y, escondido mi rostro entre las

manos, lloré con amargura.

El calor aumentaba rápidamente, y

levanté una vez más los ojos, temblando en un acceso febril. En la celda se había

operado un segundo cambio, y ese se efectuaba, evidentemente, en la forma. Como

la primera vez, intenté inútilmente apreciar o comprender lo que sucedía. Pero

no me dejaron mucho tiempo en la duda. La venganza de la Inquisición era rápida,

y dos veces la había frustrado. No podía luchar por más tiempo con el rey del

espanto. La celda había sido cuadrada. Ahora notaba que dos de sus ángulos de

hierro eran agudos, y, por tanto, obtusos los otros dos. Con un gruñido, con un

sordo gemido, aumentaba rápidamente el terrible contraste.

En un momento, la estancia había

convertido su forma en la de un rombo. Pero la transformación no se detuvo aquí.

No deseaba ni esperaba que se parase. Hubiera llegado a los muros al rojo para

aplicarlos contra mi pecho, como si fueran una vestidura de eterna paz. «¡La muerte! —me dije—.

¡Cualquier muerte, menos la del pozo!» ¡Insensato! ¿Cómo no pude comprender

que el pozo era necesario, que aquel pozo único era la razón del hierro

candente que me sitiaba? ¿Resistiría yo su calor? Y aun

suponiendo que pudiera resistirlo, ¿podría sostenerme

contra su presión?

Y el rombo se aplastaba, se

aplastaba, con una rapidez que no me dejaba tiempo para pensar. Su centro, colocado

sobre la línea de mayor anchura, coincidía precisamente con el abismo abierto.

Intenté retroceder, pero los muros, al unirse, me empujaban con una fuerza

irresistible.

Llegó, por último, un momento en

que mi cuerpo, quemado y retorcido, apenas halló sitio para él, apenas hubo

lugar para mis pies en el suelo de la prisión. No luché más, pero la agonía de

mi alma se exteriorizó en un fuerte y prolongado grito de desesperación. Me di

cuenta de que vacilaba sobre el brocal, y volví los ojos…

Pero he aquí un ruido de voces

humanas. Una explosión, un huracán de trompetas, un poderoso rugido semejante

al de mil truenos. Los muros de fuego se echaron hacia atrás precipitadamente.

Un brazo alargado me cogió el mío, cuando, ya desfalleciente, me precipitaba en

el abismo. Era el brazo del general Lasalle. Las tropas francesas habían

entrado en Toledo. La Inquisición se hallaba en poder de sus enemigos.