ALGO QUE NUNCA SERÁS

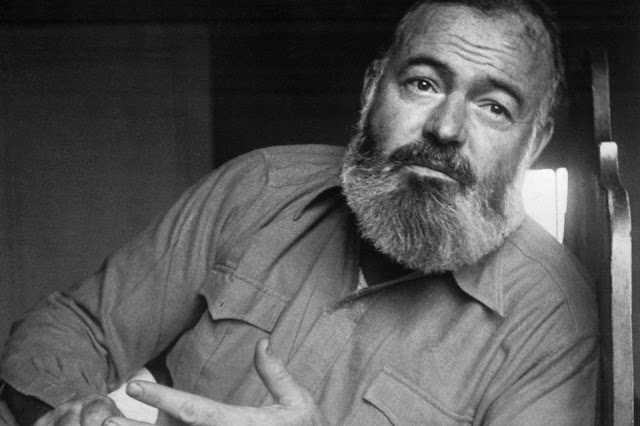

ERNEST HEMINGWAY

Nick Adams no había visto a nadie desde que dejó a Fornaci, aunque mientras pedaleaba a lo largo del camino, a través del país tupido de vegetación, pudo alcanzar a ver los cañones escondidos tras de grandes pantallas de hojas de morera, a la izquierda del camino. Los notó por las olas de calor que se movían en el aire, sobre las hojas, debido a la reverberación producida por el calor del sol sobre el metal. Andaba por el pueblo, sorprendido de encontrarlo desierto, y así llegó al camino bajo, que corría paralelo a la ribera del río. A la salida del pueblo había un espacio abierto y pelado, donde el camino se inclinaba hacia el río. Pudo ver el plácido correr de las aguas, la curva baja de la ribera opuesta y el lodo blanquecino que habían sacado los austríacos al cavar sus trincheras. Todo estaba lozano y lleno de verdor tal como lo había contemplado la última vez. El haberse transformado en un lugar histórico no había cambiado para nada su aspecto.

El batallón se hallaba apostado a lo largo de la orilla, hacia la izquierda. En lo alto de la ribera había una serie de agujeros, y en ellos algunos hombres. Nick notó dónde habían sido colocadas las ametralladoras. Los hombres que se hallaban en los agujeros cavados en la ribera, dormían. Nadie le dio el alto. Siguió caminando y al dar vuelta alrededor de un meandro de la orilla, lleno de lodo, un segundo teniente le apuntó con una pistola. Era un joven de barba tupida, tenía los párpados enrojecidos y cruzados de rojas venas.

—¿Quién es usted?

Nick se lo dijo.

—¿Cómo puedo saber que es verdad?

Le enseñó el registro con la fotografía, su identificación y el sello del tercer ejército.

—Me lo guardaré.

—No —dijo Nick—. Devuélvame la tarjeta y aparte esa pistola; póngala allí, en la cartuchera.

—¿Como puedo saber quién es usted?

—El registro se lo dice.

—¿Y si el registro es falso? Deme esa tarjeta.

—No sea tonto —dijo Nick alegremente—. Lléveme ante el comandante de la compañía.

—Lo enviaré al cuartel general del batallón.

—Está bien —dijo Nick—. Escuche; ¿conoce usted al capitán Parravicini? ¿Ese alto con un bigotito pequeño, que fue arquitecto y que habla inglés?

—¿Lo conoce usted?

—Un poco.

—¿Qué compañía tenía a su órdenes?

—La segunda.

—Ahora está al mando del batallón.

—Bueno —se sintió aliviado al saber que nada le había pasado a Parra—. Vamos al cuartel.

Al dejar Nick el pueblo, tres “shrapnells” habían estallado en el aire a la derecha de las casas destruidas. Desde entonces había cesado el bombardeo. Pero el oficial tenía la cara de un hombre durante un bombardeo. La misma dureza de rasgos; y su voz no sonaba natural. A Nick lo ponía nervioso la pistola.

—Guarde eso —dijo—. Ahora nos separa de ellos el río entero.

—Si creyera que es usted un espía lo mataría ahora mismo —dijo el segundo teniente.

—Vamos —dijo Nick—. Lléveme al cuartel del batallón.

El oficial lo ponía nervioso.

El capitán Parravicini, mayor interino, más delgado y con más aspecto de inglés que nunca, se puso de pie cuando Nick saludó desde detrás de la mesa en el subterráneo de la trinchera, donde se hallaba el cuartel general del batallón.

—¡Hola! —dijo—. No lo había conocido. ¿Qué hace usted con ese uniforme?

—Me han metido dentro de él.

—Me alegro mucho de verlo, Niccolo.

—Gracias. Está usted muy bien. ¿Qué tal fue la función?

—Hemos hecho un ataque magnífico. Verdaderamente. Un ataque muy bueno. Se lo mostraré. Vea usted.

Le fue mostrando, en un mapa, cómo se habla desarrollado el ataque.

—Vengo de Fornaci —dijo Nick—. Pude ver claramente cómo se había desarrollado la acción. Fue muy buena.

—Fue extraordinaria. Verdaderamente extraordinaria. ¿Está usted asignado al regimiento?

—No. Tengo que hacerles ver el uniforme. Esa es mi misión.

—¡Qué extraño!

—Se supone que el ver un uniforme norteamericano les hará creer que pueden venir otros.

—Pero, ¿cómo sabrán que es un uniforme norteamericano?

—Usted se lo dirá.

—Ya veo. Por supuesto. Enviaré un cabo con usted para que lo vean y hará usted un viaje de inspección por las líneas.

—Como un maldito político —dijo Nick.

—Se distinguiría usted mucho más en ropas civiles.

—Sí, y con gorra.

—O con un abrigo de pieles.

—Se supone que tengo los bolsillos llenos de cigarrillos, tarjetas postales y otras cosas por el estilo —dijo Nick—. Debiera llevar una caja llena de chocolate. Y debería distribuirlo todo con una palabra bondadosa y una palmada en la espalda. Pero no tengo ni cigarrillos, ni tarjetas postales, ni chocolate. De modo que ellos dicen que tengo que dar vueltas por ahí para enseñar el uniforme.

—Estoy seguro de que su aspecto aleccionará a las tropas.

—Quisiera que fuera así —dijo Nick—, porque me siento bastante molesto. En principio debí haberle traído a usted por lo menos una botella de coñac.

—En principio —dijo Parra, y sonrió por primera vez, mostrando dos hilaras de dientes amarillentos—. ¡Qué hermosa expresión! ¿Quiere un poco de grapa?

—No; gracias.

—No tiene éter.

—De todos modos, no puedo tragarla —Nick recordó súbita y completamente.

—Nunca supe que usted estaba beodo hasta que comenzó a hablar al volver en los camiones.

—Estaba borracho en todos los ataques —dijo Nick.

—Yo no puedo hacerlo —dijo Parra—. Lo hice en la primera demostración, la primera de todas y lo único que conseguí fue estar trastornado y luego horrorosamente sediento.

—Usted no lo necesita.

—Usted es mucho más valiente que yo, en un ataque.

—No —dijo Nick—. Yo sé cómo soy y prefiero estar borracho. No me avergüenzo de ello.

—Yo nunca lo he visto borracho.

—¿No? ¿Nunca? ¿Ni siquiera cuando aquella noche íbamos en automóvil de Mestre a Porto Grande y quería echarme a dormir utilizando la bicicleta como manta, y la coloqué debajo de mi barbilla?

—Eso no ocurrió en el frente.

—No hablemos de cómo soy —dijo Nick—. Es un tema que conozco demasiado para pensar más en él.

—De todos modos, puede usted quedarse aquí durante un tiempo —dijo Parravicini—. Puede echar una siesta si quiere; aún hace demasiado calor para salir.

—Supongo que no hay prisa.

—¿Cómo se siente usted, realmente?

—Muy bien. Estoy perfectamente bien.

—No. Quiero decir, realmente.

—Estoy bien. No puedo dormir sin una luz cualquiera. Eso es todo lo que tengo.

—Creo que debían haber trepanado eso. No soy médico, pero conozco ese asunto.

—Bueno; ellos creyeron que sería mejor dejar que se reabsorbiera solo, y eso es lo que tengo. ¿Qué pasa? ¿Me cree usted loco, no es cierto?

—Parece usted estar muy bien.

—Es una molestia. Después de haber sido certificado como chiflado, nadie confía más en uno.

—Yo, en su lugar, ahora me echaría una siesta, Niccolo —dijo Parravicini—. Este no es un cuartel general de batallón como el que conocíamos nosotros. Estamos aguardando justamente que nos den orden de avanzar. No debe usted salir ahora con este calor; sería una tontería. Use ese catre.

—Me tenderé un poco —dijo Nick.

Nick se echó en el catre de campaña. Se sentía muy desilusionado por hallarse así, y más todavía porque su estado había resultado evidente al capitán Parravicini. El subterráneo donde se encontraba no era tan grande como aquel donde el pelotón de la clase 1899 se sintió atacado de histeria durante el bombardeo, antes del ataque. Esto ocurrió a poco de llegar al frente. Parra ordenó a Nick que los hiciera caminar fuera, de a dos por vez, para convencerles de que nada podría suceder. Nick se había puesto el barboquejo del casco cruzado sobre la boca para mantener sus labios quietos; aun sabiendo que no lo lograría. ¡Esas malditas balas de cañón!

Si no puede dejar de gritar, rómpale la nariz para darle algo en qué pensar. Tendría que haberle pegado un tiro a uno; ahora es demasiado tarde. Pero tal vez hubiera sido peor, rómpale la nariz. Tienen que estar de nuevo dentro, a las cinco y veinte. Solo tenemos cuatro minutos por delante. Rómpale la nariz a esa otra cucaracha idiota y eche de un puntapié a ese asno. ¿Cree usted que podrán sobreponerse? Si no, pégueles un tiro a los dos y trate de que los demás se calmen. Manténgase detrás de ellos, sargento; no hay necesidad de andar delante para ver después que nadie le sigue. ¡Qué balas malditas! ¡Está bien! ¡Todo está bien! Luego, mirando el reloj, con ese tono de calma, ese valioso tono de calma, dijo: “Savoia”. Calmar a aquellos, sin tiempo para conseguirlo, cuando no podía calmarse a sí mismo después del hundimiento. Todo extremo de la trinchera se había derrumbado. Calmarlos, para hacerlos subir por aquella pendiente, la única vez que lo había hecho sin estar borracho. Y después que volvieron, la teleférica estaba incendiada y algunos de los heridos aparecieron cuatro días después y otros no aparecieron nunca. Pero subimos y volvimos y bajamos; bajamos siempre, siempre bajando. Y allí estaba Gaby Delys, por extraño que parezca, vestida con sus plumas. Tú me llamabas muñequita, hace un año, y también decías que era más bien bonita, con las plumas, y sin las plumas. La gran Gaby. Y mi nombre es Harry Pilcer. Acostumbrábamos a bajarnos por el lado más alejado del taxímetro, cuando el automóvil subía la colina. Él veía esa colina todas las noches cuando soñaba con el Sacré Coeur, que después estallaba en blanco, como una pompa de jabón. Algunas veces su muchacha estaba allí y a veces estaba con algún otro, y él no podía entenderlo. Pero aquellas eran las noches en que el río corría mucho más ancho y más quieto que nunca. En las afueras de Fossalta había una casa baja pintada de amarillo, rodeada de sauces. A su lado, a orillas del canal, se levantaba un viejo establo. Él había estado allí mil veces y nunca la había visto. Pero se le aparecía todas las noches, tan claramente como la colina, y solo para atemorizarlo. Esa casa significaba más que cualquier otra cosa en el mundo y todas las noches estaba allí. Eso era lo que él necesitaba, pero lo asustaba enormemente, sobre todo cuando el bote se hallaba amarrado a los sauces en el canal. Pero las riberas del río no eran como las de este. Eran mucho más bajas, como en Porto Grande, donde los había visto llegar chapoteando a través del terreno inundado llevando los fusiles en alto, hasta que caían con ellos dentro del agua. ¿Quién había ordenado este ataque? Si no hubieran estado tan malditamente mezclados, él podría haberlo seguido perfectamente. Por eso había notado y recordado todo tan detalladamente. Pero súbitamente todo se confundió, sin razón, como ahora. Estaba en un catre de campaña en el cuartel general del batallón de Parra y vestido con el maldito uniforme norteamericano. Se sentó y miró a su alrededor. Todos lo miraban, Parra se había ido. Se echó de nuevo.

Lo de París llegó más tarde y no se sentía atemorizado, más que cuando ella había salido con algún otro. Temía que ellos tomaran alguna vez los mismos taxímetros que ella había tomado con él para subir la colina. Por eso lo asustaba. Nunca con el frente. Ahora no soñaba nunca con el frente, y lo que lo atemorizaba tanto que no podía librarse de ello, era aquella casa larga y amarillenta y la anchura diferente del río. Ahora se hallaba de vuelta en el río, había pasado por el mismo pueblo y visto que aquella casa no estaba. Ni el río era tampoco así. Entonces, ¿adónde iba todas las noches y dónde estaba el peligro? ¿Por qué se despertaba empapado en sudor, más aterrorizado que si hubiera estado en un bombardeo? ¿Por una casa, un establo viejo y un canal?

Se sentó y extendió las piernas cuidadosamente. Se le endurecían cada vez que las estiraba demasiado. Volvieron entonces a sus ojos las estrellas del ayudante, los de transmisiones y los dos enlaces que se hallaban al lado de la puerta. Se puso el casco de trinchera, cubierto de paño.

—Lamento la ausencia del chocolate, las tarjetas postales y los cigarrillos —dijo—. No obstante, llevo el uniforme.

—El mayor volverá en seguida —declaró el ayudante.

—El uniforme no es muy exacto —les dijo Nick—, pero les dará una idea aproximada. En breve llegarán aquí varios millones de norteamericanos.

—¿Cree usted que nos mandarán aquí a los norteamericanos? —preguntó el ayudante.

—Seguramente. Norteamericanos del doble de mi talla, saludables, de limpios corazones, que duermen bien por la noche, que jamás han sido heridos, que nunca han volado en un bombardeo, y nunca les han trepanado la cabeza; que nunca han sentido miedo, que no beben y son fieles a las novias que dejaron en su país. Muchos de ellos incluso nunca fueron capaces de enojarse. ¡Magníficos muchachos! Ya verán.

—¿Es usted italiano? —preguntó el ayudante.

—No. Americano. Mire usted el uniforme. Lo hizo Spagnolini, pero no es rigurosamente exacto.

—¿Norte o suramericano?

—Norteamericano —dijo Nick. Sintió que aquello llegaba. Tendría que atajarlo.

—Pero usted habla italiano…

—¿Por qué no? ¿Qué importa que lo hable? ¿No tengo acaso derecho a hablar italiano?

—Tiene medallas italianas.

—Solo las cintas y los documentos. Las medallas llegarán más tarde. O las dan ustedes a los demás a guardar y los demás se van con ellas, o se pierden con el equipaje. Pero pueden comprarse otras en Milán. Son los documentos, los que tienen importancia. Pero no deben sentirse avergonzados por ellas. Ustedes mismos las podrán obtener si están lo bastante en el frente.

—Soy un veterano de la campaña de Eritrea —dijo el ayudante—. Combatí en Trípoli.

—Es un placer haberlo conocido —dijo Nick tendiendo su mano—. Deben haber sido días difíciles. Ya he notado las cintas. ¿Estuvo usted, por casualidad, en el Carso?

—Me llamaron solo hace poco tiempo. Mi clase era demasiado antigua.

—Yo también estaba por debajo de la edad límite —dijo Nick—, pero ahora soy un reformado que está fuera de la guerra.

—Pero ahora, ¿por qué está aquí?

—Estoy para hacer ver el uniforme norteamericano. ¿No cree usted que es importante? Me ajusta un poco en el cuello, pero pronto verán ustedes millones de estos uniformes, hirviendo como langostas saltonas. La saltona, ¿saben ustedes?, lo que nosotros llamamos saltona en los Estados Unidos, es la verdadera langosta. La verdadera saltona es pequeña, verde y comparativamente débil. Sin embargo, no deben confundirla con la cigarra, que emite un sonido peculiar y sostenido que en este momento no puedo recordar. Intento recordarlo, pero no puedo. Casi puedo oírlo, y luego se me va completamente de la cabeza. ¿Me perdonan ustedes si corto esta conversación?

—Ve a ver si puedes encontrar al mayor —dijo el ayudante a uno de los correos—. Me doy cuenta de que usted ha sido herido —agregó a Nick.

—En varios lugares —dijo Nick—. Si están interesados en las cicatrices, puedo mostrarles algunas muy interesantes, pero preferiría hablar de las langostas. Lo que nosotros llamamos saltonas, y que son las verdaderas langostas. Los insectos, en una ocasión, desempeñaron un papel muy importante en mi vida. Tal vez les interesará a ustedes y podrán mirar el uniforme mientras hablo.

El ayudante hizo un movimiento con la mano al segundo enlace, que salió inmediatamente.

—Fijen sus ojos en el uniforme. Lo hizo Spagnolini, ¿saben? Ustedes también pueden mirarlo —dijo a los de transmisiones—. En realidad no es un uniforme de jerarquía, sino de soldado raso. Nosotros estamos a las órdenes del cónsul norteamericano. Y ustedes tienen perfecto derecho a contemplarlo. Les voy a hablar de la langosta norteamericana. Nosotros siempre preferimos una que llamamos morena. Dura más en el agua y los peces la prefieren. Las más grandes, que vuelan con un ruido similar al de la víbora de cascabel cuando hace sonar los anillos secos de su cola, tiene las alas de vivos colores; algunas son de un rojo brillante, otras amarillas con rayas negras. Pero sus alas se deshacen en el agua y resultan un cebo demasiado endeble, en tanto que la morena es gordezuela, compacta y suculenta. Puedo recomendársela a ustedes, caballeros, como se puede recomendar lo que, muy probablemente, nunca conocerán. Pero debo insistir en que nunca conseguirán ustedes suficiente cantidad de esos insectos para un día de pesca, cazándolos con las propias manos o matándolos con un palo. Eso es una gran tontería y una pérdida de tiempo. Repito, caballeros, que así no conseguirán nada. El procedimiento correcto —si pidieran mi opinión— debería enseñarse en todos los cursos a los jóvenes oficiales: es el empleo de una red barredera, la misma que se emplea para los mosquitos. Dos oficiales toman esa red por cada uno de los extremos, o sea la extremidad del fondo en una mano y la extremidad más alta en la otra. Las langostas, que vuelan a favor del viento, volarán contra la red y quedarán aprisionadas entre su trama. No hay duda alguna de que con ese sistema puede obtenerse una cantidad muy grande y, en mi opinión, ningún oficial debería dejar de tener un buen trozo de esa red de mosquitos para improvisar, en un momento dado, las redes para la caza de las langostas. Espero haber hablado con suficiente claridad, caballeros. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Si hay algo en el curso que no hayan entendido, ¡por favor!, hagan ustedes preguntas. Hablen. ¿Nadie tiene nada que preguntar? Entonces tendré que dar por terminada esta conferencia, con las palabras de un gran soldado y un gran caballero: Sir Henry Wilson: “Caballeros, ustedes deben gobernar o ser gobernados”. Déjenme repetirlo, caballeros. Hay algo que quiero recordarles, algo que quiero que lleven con ustedes al abandonar esta habitación: “caballeros, ustedes deben gobernar o ser gobernados”. Eso es todo, caballeros. ¡Buenos días!

Se quitó el casco cubierto de paño, se lo volvió a poner y luego de saludar se dirigió a la pequeña puerta de la habitación subterránea. Parra, acompañado por los dos enlaces bajaba por enfrente del camino hundido. Hacía mucho calor al sol y Nick se quitó el casco.

—Debería existir un sistema para humedecer estas cosas —dijo—. Mojaré el mío en el río —y se dirigió a la ribera.

—Niccolo —exclamó Parravicini—, Niccolo, ¿dónde va usted?

—No tengo necesidad de ir, en realidad —Nick descendió por la pendiente con el casco en la mano—. Son una molestia secos y mojados. ¿Lleva usted el suyo siempre?

—Siempre —dijo Parra—. Y me está haciendo volver calvo. Venga, entre.

Dentro, Parra le dijo que se sentara.

—¿Sabe usted que en realidad no sirven para nada? —dijo Nick—. Recuerdo cuando eran cómodos, cuando acababan de dárnoslos. Pero ahora los hemos visto ya demasiadas veces llenos de sesos.

—Niccolo —dijo Parra—, creo que usted debería irse. Creo que usted no debería volver al frente hasta que hubiera conseguido esos abastecimientos. Nada tiene usted que hacer aquí. Si usted da vueltas por allí, los hombres se agruparán a su alrededor y eso podrá invitar al enemigo a lanzarnos unas bombas. Y no quiero que eso suceda.

—Sé que es una tontería —dijo Nick—. No fue idea mía. Oí decir que la brigada estaba aquí, de modo que pensé que podría verlo a usted o a algún conocido. Podría haber ido a Zenzon o San Dona. Quiero ir a San Dona para ver de nuevo el puente.

—No quisiera que anduviese usted dando vueltas por ahí sin ningún propósito.

—Bueno —dijo Nick. Sintió que aquello llegaba de nuevo.

—¿Comprende usted?

—Por supuesto —dijo. Estaba tratando de contener aquello.

—Cualquier cosa de esas, debe hacerse de noche.

—Naturalmente —dijo Nick. Se dio cuenta de que no podría pararlo.

—Yo mando el batallón —declaró Parra.

—¿Y por qué no lo iba a hacer? —dijo Nick. Ahí estaba—. Usted sabe leer y escribir, ¿no es cierto?

—Sí —dijo Parra con gentileza.

—El lío es que su batallón es demasiado pequeño. Tan pronto como sea reforzado lo enviarán de vuelta a su compañía. ¿Por qué no entierran los muertos? Los acabo de ver ahora. No me importa verlos otra vez, pero podrían enterrarlos en cualquier momento y sería mejor para usted. Todos ustedes pueden ponerse enfermos.

—¿Dónde dejó usted su bicicleta?

—Dentro de la última casa.

—¿Cree usted que estará bien?

—No se preocupe —dijo Nick—. Iré en seguida.

—Descanse un poquito, Niccolo.

—Está bien.

Cerró los ojos y —en lugar del hombre barbudo que lo miraba fijamente sobre la mira del fusil, con una calma completa antes de lanzar su relámpago blanco y de sentir el golpe parecido a un garrotazo en las rodillas; aquel golpe dulzón que lo tendió tosiendo sobre el suelo de roca mientras ellos pasaban a su lado—, vio la casa larga y amarillenta con el viejo establo a su lado y el río mucho más ancho y más quieto.

—Sería mejor que se fuera —dijo.

Se levantó.

—Me voy, Parra —dijo—. Volveré esta tarde. Si han llegado abastecimientos vendré con ellos esta noche. Si no, vendré por la noche cuando tenga algo para traer.

—Hace todavía demasiado calor para viajar —dijo Parra.

—No necesita usted preocuparse —manifestó Nick—. Ahora estoy bien por un largo rato. He tenido uno, pero ha sido fácil. Ahora son mucho mejores. Puedo darme cuenta cuando voy a tener uno, porque hablo demasiado.

—Enviaré un enlace para que le acompañe.

—Será mejor que no lo haga. Conozco el camino.

—¿Volverá usted pronto?

—Sí.

—Déjeme enviar…

—No… —atajó Nick—; como prueba de confianza.

—Bueno; adiós, entonces.

—Adiós —dijo Nick. Partió por el camino hundido hacia donde había dejado la bicicleta. Por la tarde, el camino estaría umbroso, después de haber pasado el canal. Más a los lados del camino, había árboles, que no habían sido bombardeados. Era en ese trecho donde habían pasado marchando, al lado del Tercer Regimiento de Caballería, “Savoia”, que cabalgaba por la nieve con sus lanzas en ristre. El aliento de los caballos hacía plumas en el aire. No; eso fue en otra parte. ¿Dónde?

—Mejor sería que montara en esa maldita bicicleta —dijo Nick—. No quiero perder el camino a Fornaci.